3. 大東亜戦争の主要人物――決断と覚悟のドラマ

戦争は国と国との衝突であると同時に、人と人との決断の積み重ねです。

ここでは、大東亜戦争に関わった主要人物たち――連合国と日本、それぞれの指導者や象徴的人物を見ていきましょう。

彼らの言葉や行動から、その時代の空気と、背負ったものの重さを感じ取っていただければと思います。

連合国側の人物

ダグラス・マッカーサー元帥

まずは、戦後日本を占領した連合国軍最高司令官、ダグラス・マッカーサー。

彼は単なる軍人ではありません。政治家としての感覚も鋭く、占領政策を通じて日本の政治・経済・教育制度を根本から作り替えました。

マッカーサーは、日本人を軍事的に制圧するだけでなく、精神的にも弱体化させることを目指しました。

そのために行ったのが、先ほど触れたウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)やプレスコードです。

つまり、彼は戦争の勝利者として、戦後の日本人の心のあり方までデザインした人物でした。

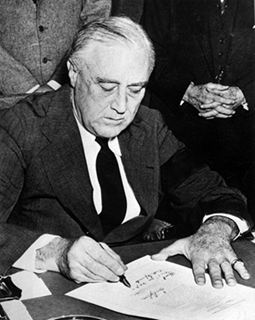

フランクリン・ルーズベルト米大統領

ルーズベルト大統領は「戦争をしない」という選挙公約で当選しました。

しかし実際には、日本を戦争に追い込むための経済封鎖や外交的圧力を強めていきました。

ハル・ノートを突きつけ、石油禁輸を行い、日本の選択肢を極限まで狭めたのです。

彼は就任当初から、国民には平和を約束しながら、裏では戦争準備を進めていたともいわれます。

こうした二面性こそ、国際政治の冷酷な現実です。

ハリー・S・トルーマン米大統領

ルーズベルトの死後、大統領となったトルーマンは、原爆投下を最終的に裁可した人物です。

彼はその後、こう語りました。

「我々は、史上二度の原爆実験に成功した」

「まったく心が痛まなかった」

「獣を扱うには、獣にふさわしい方法でやった」

この発言は、戦争の非情さと同時に、指導者が下す決断の冷酷さを示しています。

原爆は、戦争終結のためというよりも、ソ連への牽制、そして戦後の世界秩序を見据えた政治的な意味合いを持っていました。

日本側の主要人物――信念と覚悟の物語

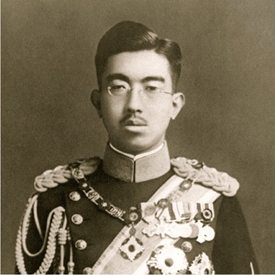

昭和天皇――国家と民を背負う孤高の存在

昭和天皇は、大東亜戦争の開戦と終戦、いずれにも深く関わる立場にありました。

しかし、天皇の胸中は常に、国民をどう守るかにありました。

対米開戦を決める御前会議で詠まれた御製があります。

四方(よも)の海みな同朋(はらから)と思う世に

など波風の立ちさわぐらん

この歌に込められたのは、「世界中の海を越えて人々は同胞であるべきなのに、なぜ争いが起こるのか」という嘆きです。

開戦は避けられない情勢でしたが、天皇は最後まで平和的解決を模索していました。

終戦時にも、爆撃で倒れていく民を思いやる御製を詠まれています。

爆撃に たふれゆく民の 上をおもひ

いくさとめけり 身はいかならむとも

「自分の身がどうなろうとも、戦を止めたい」という決意がここにあります。

当時、国土は空襲で焦土と化し、国民の疲弊は極限に達していました。

終戦の詔勅は、民の命を守るための、歴史的な決断でした。

東条英機――悪役にされた指導者の素顔

戦後、東京裁判でA級戦犯として処刑された東条英機は、戦争責任の象徴のように描かれました。

しかし、その実像は一面的ではありません。

彼は生真面目な軍人で、部下に厳しい反面、公平な評価を行う人物でした。

戦争指導者としては勝つ見込みの薄い戦いにも全力で臨む姿勢を示しましたが、それは軍人としての職責からでした。

辞世の句には、こうあります。

我ゆくも またこの土地にかへり来ん

国に報ゆる ことの足らねば

「死んでもまたこの地に戻り、国に尽くす」という言葉は、彼が最後まで国の未来を案じていた証です。

東京裁判では、自分が全責任を負う姿勢を崩さず、部下を守ろうとしました。

これは、単なる戦犯像では語れない武人の矜持(きょうじ)でもありました。

鈴木貫太郎――命を賭けた終戦の使者

鈴木貫太郎は、終戦時の総理大臣です。

二・二六事件で反乱将校に襲撃され、重傷を負いながら生還した経歴を持ちます。

陸軍青年将校によるクーデター「二・二六事件」(1936年2月26日)で、当時昭和天皇の侍従長だった鈴木貫太郎は自宅官舎で襲撃され、4発の銃弾を受けました。

そのうち3発は手術で摘出されましたが、残る1発は睾丸に入り込んでいたことが後に判明し、摘出されたという逸話も残っています。

妻・たかの「老人ですからとどめはしないでください」という懇願により、襲撃者が「捧げ銃」をして立ち去ったというエピソードも語り継がれています。

瀕死の重傷を負った時、鈴木貫太郎の夢枕に多治速比売命(たじはやひめのみこと)という神が立ち、「神の加護」を感じたと語っています。

鈴木貫太郎なしでは終戦は成し遂げられなかったので、神もここで死なすわけにはいかないと思ったに違いありません。

ちなみに、鈴木貫太郎の妻・鈴木たか(旧姓:足立たか)は、昭和天皇(幼少期の迪宮)の養育係(皇孫御用掛)を務めていました。

昭和天皇が即位した後も、たかは何度も宮中に招かれ、天皇から「母のように思っている」と言われるほどの信頼を得ていました。

それだけに昭和天皇の鈴木貫太郎への信頼は格別に厚かったのです。

彼にとって命は、すでに一度神に返したものでした。

昭和天皇から首相就任を求められたとき、鈴木は77歳。

戦前・戦後を通じて最高齢の首相就任記録です。

当初は固辞しますが、天皇は「もう他に人はいない」と繰り返し、受諾を決意しました。

彼は国民にこう言いました。

「私が一億国民の先頭に立って死に花を咲かす。国民は私の屍を踏み越えて国運の打開に邁進せよ。」

この言葉に、鈴木の覚悟が凝縮されています。

彼は、自分が首相になることが再び命を狙われることを意味することを理解していました。

それでも、天皇の意を汲み、戦争を終わらせるためにその座を引き受けたのです。

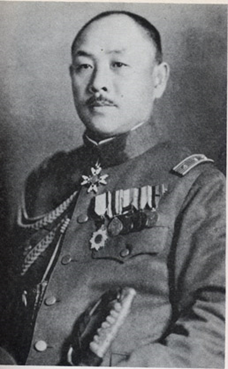

阿南惟幾――陸軍を収めた最後の武士

阿南惟幾(あなみ これちか)は、終戦時の陸軍大臣。

陸軍内部には徹底抗戦を主張する声が強く、終戦の詔勅発表前夜には宮城事件というクーデター計画まで動き出していました。

この暴発を抑えたのが阿南大臣でした。

彼は、徹底抗戦派と終戦派の間に立ち、双方の信頼を失わない稀有な人物でした。

しかし、終戦を受け入れたことで、陸軍の面子を保つため、自らの命を絶つ道を選びます。

1945年8月15日未明、皇居に向かって正座し、介錯もなく割腹自決。

遺書にはこう記されています。

「一死もって大罪を謝し奉る。神州不滅を確信しつつ」

辞世の句は、潔いまでの忠誠を示します。

「大君の深き恵みに浴みし身は 言ひ残すべき片言もなし」

(天皇陛下の深いご恩にあずかったこの身には、 もはや言い残すべき言葉など何もない。)

この句には、忠誠と覚悟、そして沈黙の美学が込められています。

阿南大臣は、終戦に際して軍部の不満を抑え、自ら命を絶つことで戦争終結を円滑に進める道を選びました。

まだ士気が高かった陸軍は、阿南大臣の自刃で終戦を受け入れたのです。